オーストラリアからの訪日観光客は、コロナ禍以降も力強い回復を見せ、今や日本のインバウンド市場で重要な存在となっています。高い消費力と長期滞在傾向を持ち、都市観光だけでなく自然や地方体験への関心も高いことが特徴です。本記事では、オーストラリア人観光客の特徴や購買傾向を踏まえ、効果的な集客・PR戦略のポイントを解説します。

なぜ今、オーストラリア人の観光客の集客が重要なのか?

オーストラリアからの訪日観光客は年々増加しており、2024年には約92万人が訪日し、前年から約50%増と大きく回復。2025年も堅調な伸びを続けています。

オーストラリア人観光客の大きな特徴は、高い消費力と長期滞在傾向です。特に、宿泊・体験・飲食など幅広い分野で支出が多く、1人あたりの経済効果が大きいことが特徴です。

また、都市観光に加えて自然・温泉・スキーなど地方体験型コンテンツへの関心が高く、地域観光の拡大にもつながります。英語圏で親日的な国民性から日本文化への関心も強く、PR施策の効果が出やすい点も魅力です。

そのため、オーストラリア市場は日本企業にとって、成長性と発信力を兼ね備えた有望なターゲットであり、今後のインバウンド戦略において重要な役割を担うことが期待されます。

オーストラリア人観光客の特徴と購買傾向

オーストラリア人観光客は、他国の旅行者とは異なる特徴と消費行動を持っています。高い消費力を背景に、宿泊・飲食・体験など幅広い分野で積極的に支出する傾向があるほか、長期滞在や地方観光を好む点も特徴です。ここでは、訪日オーストラリア人の旅行スタイルや購買傾向を詳しく見ていきます。

高い消費力

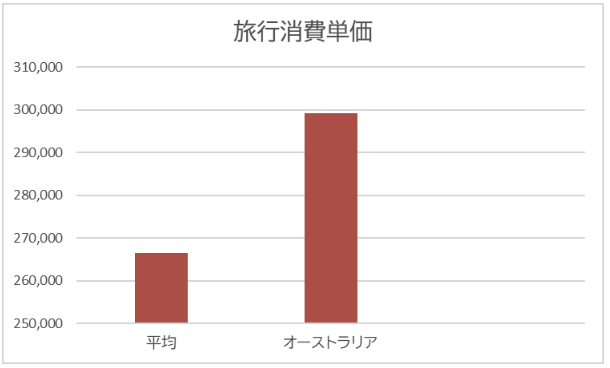

訪日オーストラリア人観光客は、一人当たりの消費単価が非常に高い傾向があります。観光庁の統計でも、全体の訪日外国人観光客の平均を上回る水準となっています。宿泊費や飲食、体験型アクティビティなどに積極的に支出する姿勢が見られ、特に質の高いサービスや快適な滞在を重視する傾向が強いことが特徴です。

旅の満足度を高めるために支出を惜しまない層であることから、訪日オーストラリア人観光客は日本の観光産業にとって、高付加価値な商品・サービスを通じて消費拡大が期待できる重要な市場といえます。

長期滞在傾向

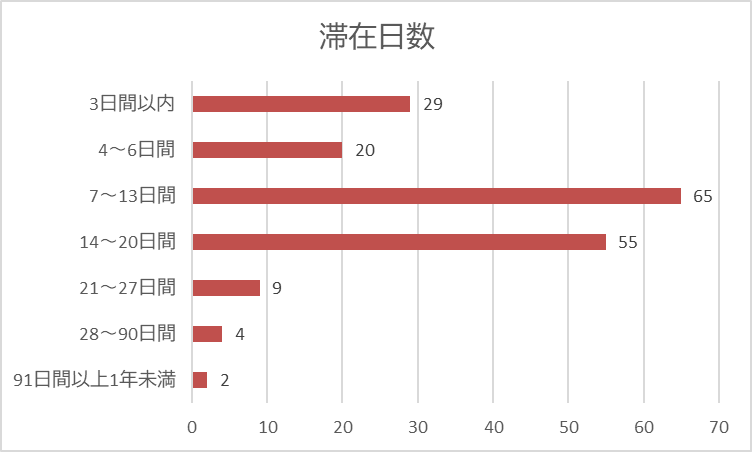

訪日オーストラリア人観光客は、他国の観光客と比べて長期滞在の傾向が強いことが特徴です。長期休暇を利用して日本各地を巡る旅行スタイルが一般的で、都市観光に加えて地方への滞在や自然体験など、多様な地域での消費が見られます。

このような長期滞在型の旅行傾向は、宿泊や交通、体験サービスなど幅広い分野への経済効果をもたらす点で、日本の観光産業にとって重要な特徴といえます。

ミレニアム世代の旅行客が多い

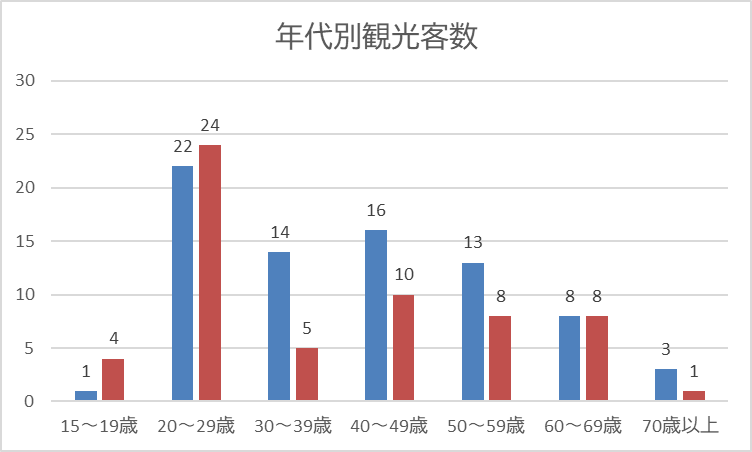

観光庁の統計によると、オーストラリアからの観光客は男女ともに20代が最も多く、次いで40代が多い結果となっています。

海外では、20代半ばから40代前半のミレニアル世代が消費の中心層であり、「モノよりコト」を重視して旅行や体験への支出が多いのが特徴です。SNSを通じた情報収集や購買が主流で、トレンドを生み出す影響力の高い層として注目されています。

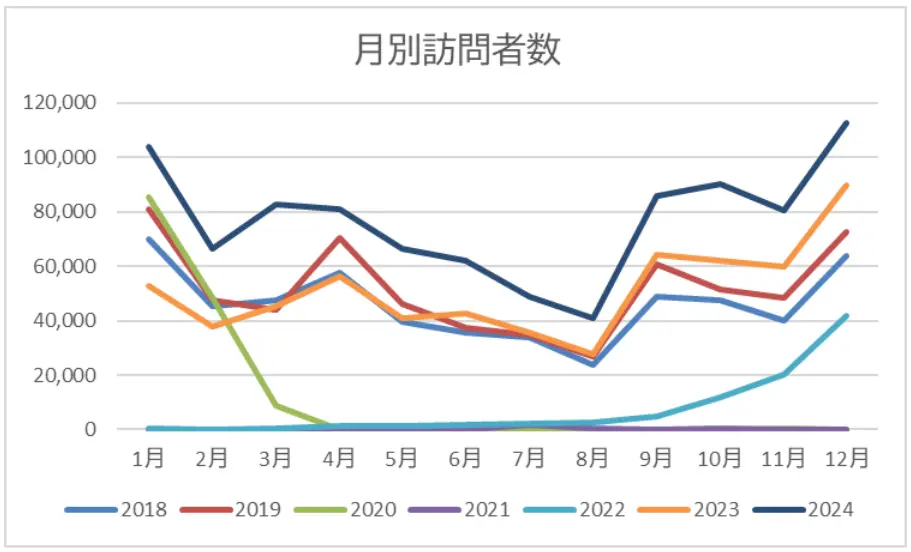

オフシーズン旅行も多い

年間を通じて春(3〜5月)と秋(9〜11月)にピークが見られる一方で、夏季(6〜8月)や冬季にも一定の訪問があり、オフシーズンにも旅行する傾向が見て取れます。後述のグラフデータから長期休暇を活用した旅行文化や、スキー・温泉など季節体験を目的とする訪日が多い点が特徴です。

自然・アクティビティ志向

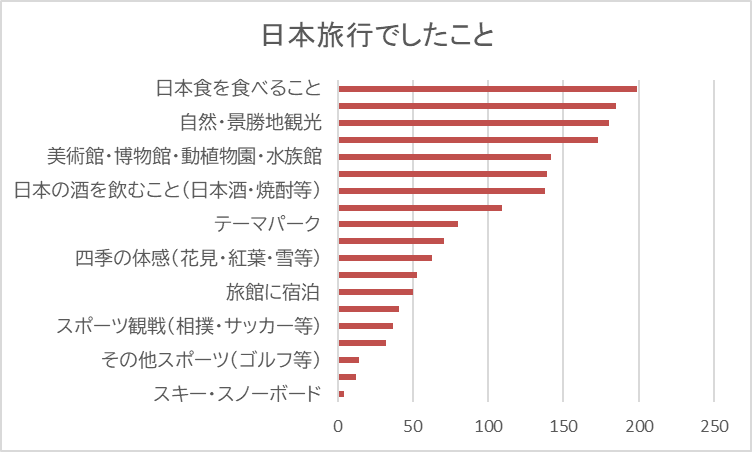

観光庁がまとめた統計によると、訪日オーストラリア人観光客は、定番の食や文化体験に加え、日本の自然への関心が高いことが分かります。四季折々の風景や山・海・温泉など、自然と触れ合う体験を求める傾向が強く、特に地方での滞在やアウトドアアクティビティへの参加意欲が高いのが特徴です。

こうした傾向は、日本にとって大きなチャンスといえます。都市部に集中しがちな観光需要を地方へと広げることで、地域経済の活性化や観光資源の持続的な発展が期待されます。今後は、自然や文化といった地域ならではの魅力を発信していくことで、より多様な層の訪日客を呼び込み、日本各地の新たな魅力発見にもつながるでしょう。

親日家が多い

オーストラリアは親日家が多い国として知られています。その背景には、長年にわたる経済的な結びつきと文化的な関心の高まりがあります。日本は1950年代からオーストラリアにとって重要な貿易・観光パートナーであり、「信頼できる国」としてのイメージが根付いています。

また、オーストラリア国内では日本文化への関心が非常に高く、寿司やラーメンなどの日本食は日常的な食文化として定着しています。アニメや漫画、J-POPなどのポップカルチャーは若年層を中心に人気があり、アニメコンベンションや日本文化イベントも各地で盛況です。また、茶道・書道・盆栽などの伝統文化にも関心を持つ層が一定数存在し、古き良き文化と現代文化が共存する魅力が高く評価されています。

こうした経済的・文化的交流の積み重ねが、オーストラリアにおける強い親日感情を支えています。

オーストラリア人観光客の訪日情報収集

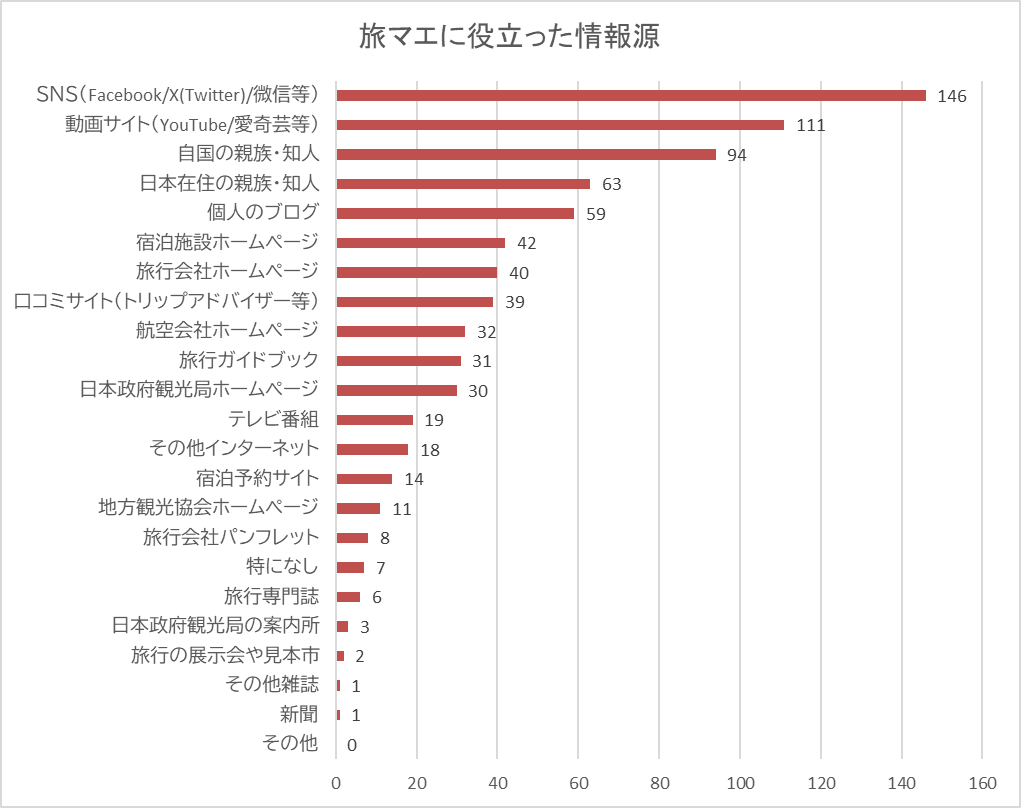

観光庁が2025年4-6月期で行った調査によると、訪日オーストラリア人が旅マエに情報収集をする際、最も役に立ったのは「SNS」でした。続いて「動画サイト」「自国の親族・知人」となりました。

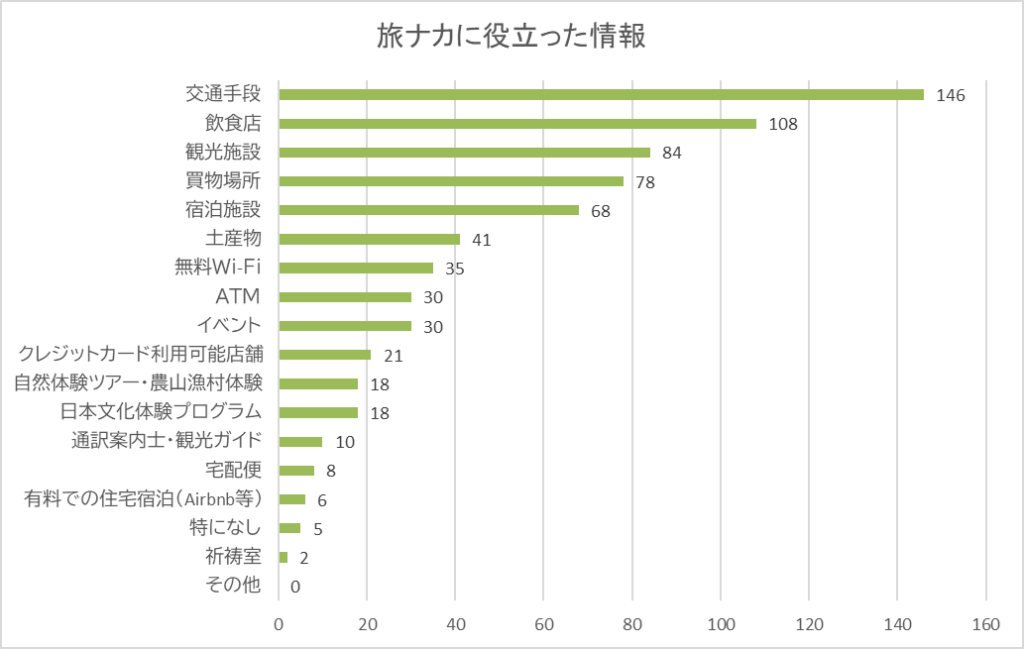

旅ナカで最も役に立った情報は「交通手段」でした。続いて「飲食店」「観光施設」となりました。

また、購買傾向については以下の特徴があげられます。

- 食や飲料などの体験型消費に支出が多い

- 都市型のレジャー施設や観光スポットへの関心が高い

- SNS映えする体験や限定性のある商品・サービスを重視

- 英語対応のサービスやキャッシュレス決済、免税対応を求める傾向

- ローカル体験や自然体験などユニークな体験にも関心

効果的なPR戦略

オーストラリア人観光客の特性を理解したうえで、効果的にアプローチするためには、体験型・共感型のプロモーションが重要です。英語対応やSNS拡散を意識した仕組みづくり、そして都市と地方をつなぐツアー設計によって、旅行満足度を高めながら来訪意欲を喚起することができます。ここでは、オーストラリア市場に効果的なPR戦略の具体例を紹介します。

1,都市×体験型グルメツアー

東京や大阪などの都市型観光地で、英語ガイド付きの食べ歩きツアーや手作り体験を提供。参加者は和菓子作りや寿司握り体験など、日本ならではの体験を楽しむことができます。

ツアー中の写真や動画をSNSに投稿すると、限定のお土産や割引クーポンを受け取れる仕組みを導入し、都市観光への関心を喚起するとともに、体験型消費を促進し、参加者自身によるSNS拡散でさらなる来訪者を呼び込みます。

Japanticket社では訪日外国人に向けた着物、和太鼓などの体験型ツアーを実施。

2,限定・映える体験の発信キャンペーン

ハッシュタグを指定し、(例:「#AustraliaFriendlyJapan」など)オーストラリア人に人気のある英語対応スポットやSNS映えする体験を発信。期間限定のカプセルトイや特別グッズの配布を組み合わせることで、訪日意欲をさらに高めます。

また、現地インフルエンサーや旅行メディアと提携し、動画投稿やライブ配信を通じてリアルな体験情報を届けることで、信頼性の高いプロモーションを展開します。

九州観光機構は「九州観光SNSキャンペーン」

訪れたい九州の観光スポットなどテーマごとにコメントを募集し、抽選で九州の周遊や買い物に便利な景品をプレゼントする仕組み。

3,自然×ローカル体験ツアー

北海道や沖縄、長野など自然豊かな地域において、ガイドと共に体験型ツアーを実施。農業体験や温泉体験、アウトドアアクティビティなど、日本ならではのユニークな体験を提供します。

ツアーは英語対応で、事前予約も簡単にできる仕組みを整備。ツアー中には写真撮影スポットを設置し、参加者のSNS投稿を促進することで、都市型観光だけでなく自然やローカル体験への関心も喚起します。

モテナス日本は訪日外国人向けに日本の大自然を体感できるツアーを実施。

4,英語対応・キャッシュレス利便性の強化

全国の観光施設や飲食店において、英語表記、キャッシュレス決済、免税対応などのサービス情報をまとめた「オーストラリア人向け安心マップ」を作成・配信します。WebやSNSで事前に提供するほか、空港や宿泊施設でQRコードを配布し、来日前・来日中の利便性を高めます。安心して日本を楽しめる環境を整えることで、訪日オーストラリア人観光客の来訪ハードルを下げ、滞在中の消費促進にもつなげます。

兵庫県・城崎温泉の「湯楽Kinosak Spa&Gardens」ではポケトークの導入で接客満足度が大きく向上。

訪日オーストラリア人観光客は、日本の都市だけでなく地方や自然にも関心を寄せる消費力の高い層です。こうした特徴を踏まえた戦略的なPRや体験型ツアーの展開は、訪日旅行者の満足度向上だけでなく、地域経済の活性化にもつながります。日本の魅力を多角的に発信し、より多くの人々に日本でしか味わえない体験を届けていくことが求められます。

当社では、中国、台湾、香港や東南アジアなどの訪日観光客向けへのマーケティングを得意としています。是非お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

変化の早い中国のマーケティング情報を、「早く」「わかりやすく」をモットーに弊社メンバーや専門家などのチームで記事を執筆しています。