今回は、コロナ禍以降急速に回復しているシンガポール人観光客の特徴と、効果的な集客方法について詳しくご紹介します。

2024年には約69万人と過去最高を更新し、高所得層が多く消費額も高いシンガポール人市場は、インバウンドビジネスにとって非常に魅力的なターゲットとなっています。

なぜ今、シンガポール人の観光客の集客が重要なのか?

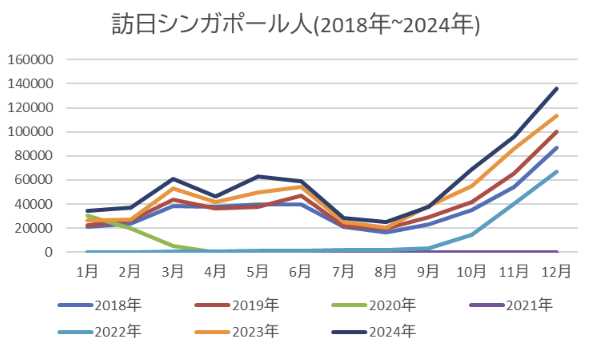

コロナ禍以降、日本を訪れるシンガポール人観光客の数は力強く回復し、2024年には約69万人に達し、過去最高を更新しました。円安や直行便の増加といった追い風に加え、高所得層が多く、一人当たりの消費額も高いことから、観光業や小売業にとって非常に魅力的な市場となっています。

特にシンガポール人は、日本の四季や文化体験、グルメ、ショッピングに強い関心を持ち、温泉や地方観光など「日本らしさ」に価値を見出しています。今後、インバウンド市場の競争が激化する中で、シンガポール人観光客へのPR施策は、リピーター獲得と質の高い消費を促すうえで、重要な戦略のひとつとなるでしょう。

シンガポール人観光客の特徴と購買傾向

シンガポール人観光客は年末年始の旅行需要が高く、高品質な商品やサービスを求める傾向があります。

一人当たりの消費額も高く、効果的なマーケティング戦略を立てるには、これらの特徴を理解することが重要です。

年末旅行需要が高い

統計を見ると、訪日シンガポール人の数は年末にかけて大幅に増加しています。 シンガポールでは、年末年始を「家族や友人と過ごすレジャーの機会」として捉える傾向が強く、海外旅行がその過ごし方の一つとして定着しています。

その旅行先として、日本の冬は、シンガポールでは体験できない雪景色や温泉、イルミネーションなどが魅力的で、異文化体験として高く評価されています。 こうした文化的背景が、10月〜12月にかけての訪日需要の高まりにつながっていると言えるでしょう。

個人手配(FIT)が多い

2025年4月~6月の訪日者の中で、約4%が団体ツアーや個人旅行向けパッケージで、個人手配が約96%でした。

訪日外国人が個人で旅行を手配するスタイル(FIT)は、日本企業にとって多くのメリットがあります。個人旅行者は自分の興味に合わせて行動するため、地方や中小企業にも消費が広がり、地域経済の活性化につながります。また、高価格帯の宿泊や体験を選ぶ傾向があり、消費単価も高くなります。

さらに、SNSやレビューを重視する彼らに対応するため、企業は多言語対応やオンライン予約などのサービス向上を進める必要があり、結果として全体のサービス品質やデジタル化が促進されます。個人旅行者の増加は、日本企業にとって新たなビジネスチャンスとなっています。

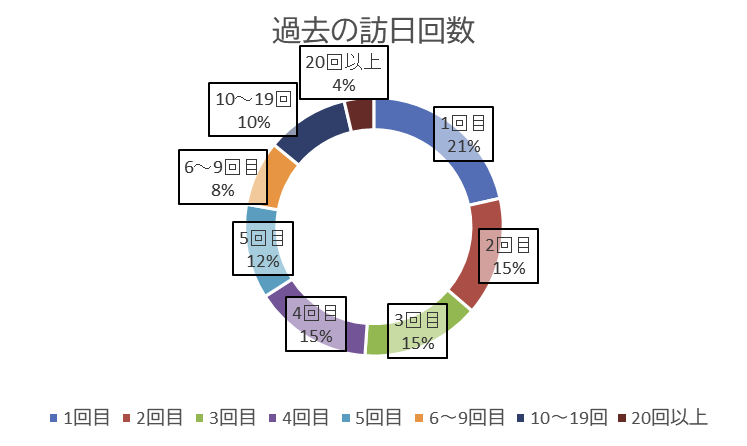

リピーターが多い

2025年4月~6月の訪日者の中で、約21%が初来日で、リピーターが約79%でした。

リピーターが多いことは、日本企業にとって大きなメリットがあります。何度も日本を訪れる旅行者は、季節や目的を変えて来日するため、需要が安定し、閑散期でも集客が見込めます。

また、リピーターは日本の文化やサービスに慣れているため、より質の高い体験や商品を求める傾向があります。企業にとっては、こうしたニーズに応えることでサービスの改善や商品開発につながり、競争力の強化にもつながります。

さらに、リピーターは都市部だけでなく地方にも足を運ぶようになるため、地域経済への継続的な貢献が期待できます。日本企業やブランドへの信頼が深まることで、越境ECや海外展開にも好影響をもたらします。

このように、リピーターの多さは単なる一時的な観光収益にとどまらず、安定した需要の確保と、継続的な関係性を築ける国際的な顧客層の形成につながります。

体験型支出が増加の割合が多い

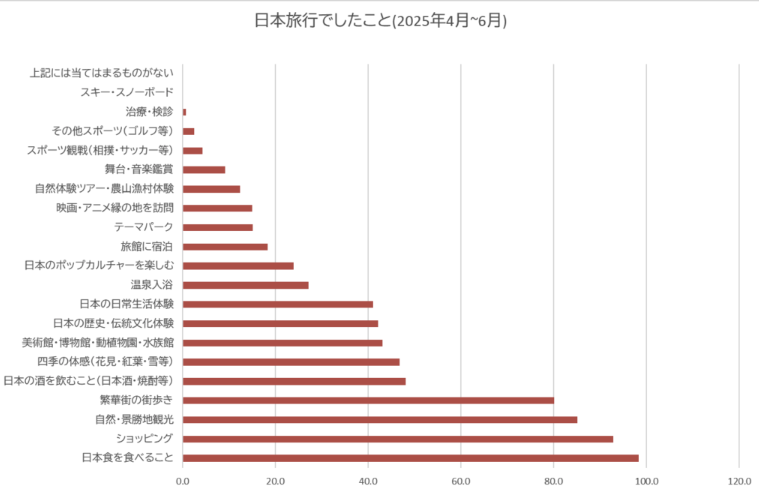

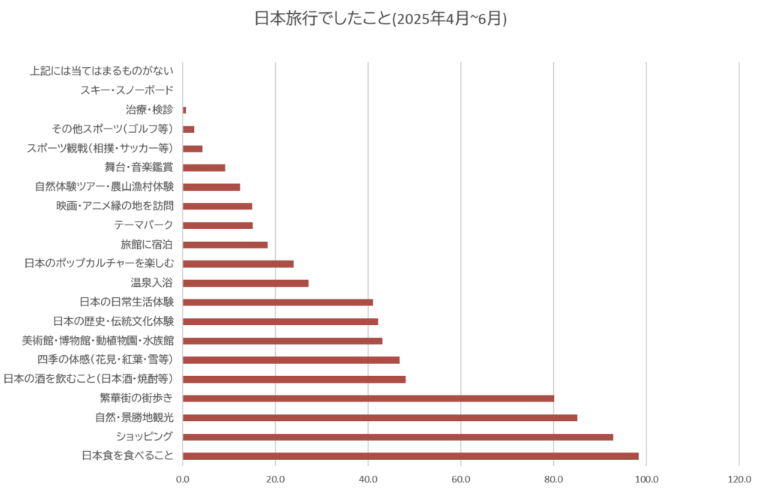

2025年4月〜6月の訪日シンガポール人の旅行統計からは、食事やショッピングといった定番の消費に加え、温泉入浴や自然・景勝地の観光、伝統文化の体験など、体験型の活動に対する関心と支出が大きく伸びていることが分かります。

これまでの「モノ消費」中心の傾向から、「コト消費」へと移行する動きが加速しており、旅行者は日本ならではの文化や自然に触れる体験に、より多くの時間とお金を費やすようになっています。特にシンガポール人は、旅行の質を重視する傾向が強く、こうした体験型コンテンツへの支出は今後も拡大が見込まれます。

4つの公用語

シンガポールの公用語は、英語、中国語、マレー語、タミル語の4つです。

中でも最も多くの人が使用しているのが英語で、行政や教育、ビジネスなど幅広い分野で用いられています。その次に多いのが中国語で、主に華人系住民の間で話されています。それに続いてマレー語、タミル語が続きます。

シンガポール人観光客の訪日情報収集

シンガポール人観光客は、旅行前にGoogle検索やSNS(Instagram・YouTube・Facebook)を活用して、訪問先や体験を効率的にリサーチします。

TripAdvisorやKlookなどのレビューサイトも重視され、スマホでの事前予約が一般的です。JNTO英語版サイトや現地メディアも参考にされます。

また、以下のような購買傾向があげられます。

- 品質や限定性の高い日本製品への関心が強い

- 温泉や着物などの体験型消費も人気

- 英語対応・キャッシュレス・免税サービスが重視される

- SNS映えする商品やパッケージに敏感

1. SNS中心のビジュアル訴求

- 【実例】JR東日本は中国、アメリカ、オーストラリア、タイなど訪日観光客が多い国と地域ごとに公式のSNSアカウントを開設しており、東アジア向けの公式フェイスブックでは「四季の絶景×列車旅」動画を配信。富士山と桜、雪景色の温泉地などを組み合わせ、季節感を強調。

- ハッシュタグ戦略:「#JapanExperience」「#HiddenJapan」「#TokyoEats」などで検索導線を強化。

- シンガポールの人気インフルエンサーを起用し、京都の着物体験や金沢の寿司店を紹介。リアルな体験発信で共感を呼び、保存率・再訪意欲が向上させる。

2. 英語対応の情報発信と予約導線の整備

- 【実例】星野リゾートが英語対応の公式サイトを強化し、KlookやGoogle Mapsと連携した予約導線を整備。スマホで完結できる利便性が評価され、シンガポール人の予約数が増加。

3. 体験型コンテンツのパッケージ化

- 【実例】金沢市が「着物レンタル+茶道+写真撮影」パッケージを英語で展開し、Klookで販売。短時間でも満足度が高く、シンガポール人女性旅行者に人気。

- 【実例】白馬村が英語対応のスキー体験+温泉宿泊プランを提供。東京からのアクセス時間を明示し、地方誘客に成功。

4. “限定性”と“映え”を意識した商品開発・訴求

- 【実例】浅草の和菓子店が「桜季限定・抹茶どら焼き」をSNS映えするパッケージで販売。英語POPと免税対応でシンガポール人観光客の購買率が上昇。

- 【実例】「Made in Japan」「Only in Japan」のコピーを活用し、飛騨高山の精肉店が地域限定商品をECサイトで販売。キャッシュレス対応も明示し、越境ECにも波及。

5. リピーター向けの“次の日本”提案

- 【実例】ANAが「HOKURIKU×TOKYO」キャンペーンを展開し、東京以外の地域を紹介。東京を訪問している・した外国人観光客向けに「少し足を延ばして、次は北陸へ」と訴求。

- LINE公式アカウントで「あなたの次の旅先診断」コンテンツを配信し、メールマガジンで再訪促進クーポンを提供。リピーターの再訪率向上に貢献。

まとめ|今すぐ始めるべきシンガポール人向けPRとは?

シンガポール人観光客は、高い消費意欲と体験志向を持つ優良ターゲットです。SNSやレビューサイトを活用して訪日前から情報収集を行い、日本の文化や季節感、限定商品に強い関心を示します。InstagramやYouTubeを活用したSNS広告、インフルエンサー施策、英語対応の販促を組み合わせることで、来店・購買につながる接点を効果的に生み出せます。

まずは、自社の商品やサービスを「英語でどう魅せるか」「SNSや検索でどう見つけられるか」を見直し、旅行前のリサーチ段階から滞在中の購買行動まで、一貫した導線を設計することが重要です。

当社では、中国、台湾、香港や東南アジアなどの訪日観光客向けへのマーケティングを得意としています。是非お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

変化の早い中国のマーケティング情報を、「早く」「わかりやすく」をモットーに弊社メンバーや専門家などのチームで記事を執筆しています。